La banque en mutation : comment les technologies ont révolutionné les métiers

À chaque génération de travailleurs correspond une nouvelle vague de technologies qui transforme profondément le monde du travail. Dans le secteur bancaire, le 20e siècle a été marqué par l’émergence de machines autonomes, capables de réaliser des calculs complexes avec une grande précision et sans erreurs. Cette révolution technologique a pu susciter des inquiétudes quant à l’impact sur les emplois, mais elle a également ouvert de nouvelles perspectives pour les employés. Retour sur ces évolutions du métier depuis la révolution mécanographique.

La révolution mécanographique

Au milieu des années 1920, une nouvelle technologie venue des États-Unis transforme en profondeur le travail de bureau. C’est l’arrivée de la mécanographie, des machines mécaniques puis électromécaniques qui permettent d’automatiser les calculs grâce à des cartes perforées réutilisables.

Cette innovation correspond tout à fait aux besoins des banques, qui l’adoptent immédiatement. Elle simplifie grandement les tâches administratives.

Le saviez-vous ?

La mécanographie vient des États-Unis, où les premières machines ont été inventées pour le recensement de la population en 1890.

Avant la mécanographie, toute la documentation était écrite à la main. Pour chaque banque, il fallait ainsi compter plusieurs tonnes de papier par mois, ce qui rendait les erreurs humaines inévitables. Cependant, la croissance de la bancarisation en France au fil du temps augmente le volume des écritures. Il devient alors urgent d’automatiser le travail.

En 1926, le Comptoir national d’escompte de Paris (CNEP) dépense ainsi 2,6 milliards de francs pour s’acheter ses 90 premières machines comptables. Une décision audacieuse car pionnière parmi les banques françaises. Et c’est une réussite ! Seulement dix ans plus tard, toutes les agences du CNEP sont équipées de machines comptables, de machines à cartes perforées, de tabulatrices et de trieuses de chèques.

Comme toute innovation, la mécanographie apporte son lot d’inquiétudes et de désagréments. Le métier d’« employé aux écritures », qui consiste à noter les positions sur les livres de compte, est menacé mais ne disparaît pas complètement. En réalité, les machines ne sont pas utilisées pour toutes les opérations car elles restent compliquées à manipuler. Les tiroirs de cartothèques sont lourds à manipuler, et le mécanisme est très bruyant.

La Banque nationale pour le commerce et l’industrie a trouvé la meilleure manière de mettre à profit cette nouvelle technologie. Sous l’impulsion d’Alfred Pose, son Directeur Général, elle ouvre en 1934 ses premiers centres administratifs régionaux où sont centralisées les machines mécanographiques. C’est la naissance des « back offices ».

La banque gagne en productivité et soulage le personnel des agences, qui peut se concentrer pleinement sur le conseil aux clients. En revanche, ces endroits deviennent de véritables usines où le travail est rationalisé à l’extrême. Ils deviendront le foyer des grèves à venir. La main d’œuvre y est essentiellement féminine.

Opératrices mécanographes

Cette photographie du centre administratif parisien de la BNCI date de 1952. La mécanographie est alors à son apogée et le métier s’apprend directement dans les collèges et les lycées techniques. Au cours des cinq années suivantes, l’arrivée de l’informatique sera pour ces employées une vraie révolution.

Photo : Barbès, service portefeuille, Archives historiques BNP Paribas (10Fi60-1)

De la mécanographie à l’informatique

Au cours des années 1950, les machines mécanographiques continuent à se perfectionner. Mais deux innovations vont enterrer à jamais la mécanographie : la programmation et le langage binaire. C’est l’arrivée de l’informatique.

La programmation automatise encore plus la machine, qui devient capable d’effectuer seule des ordres préenregistrés. Le passage d’un langage décimal à un langage binaire permet de créer des programmes bien plus complexes, et surtout de faire communiquer les machines entre elles.

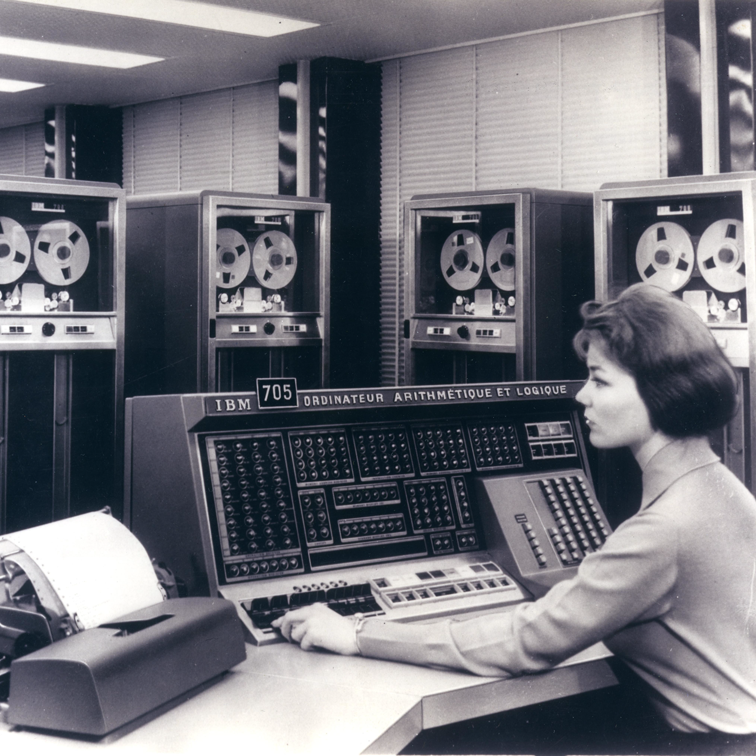

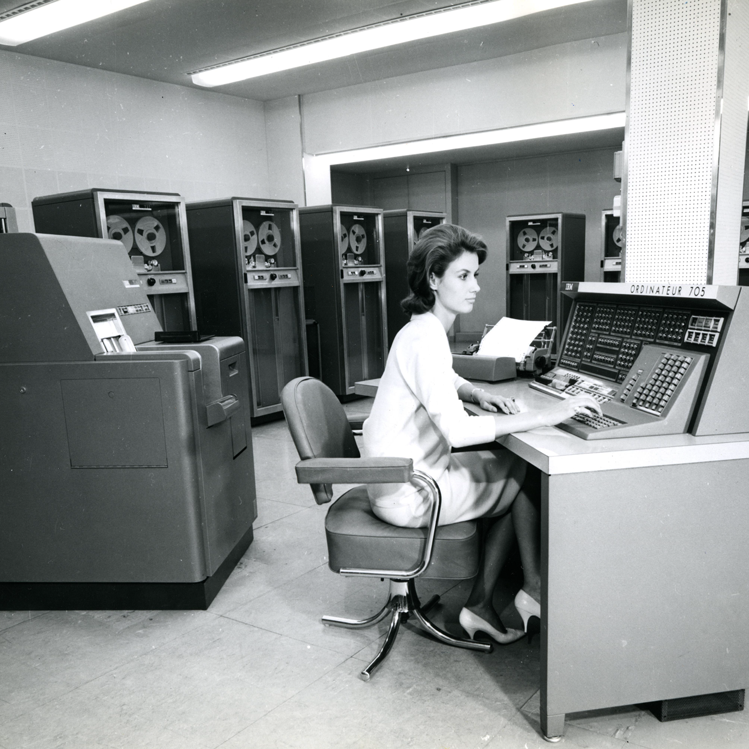

Les banques et établissements de crédit ne laissent pas passer le train de l’innovation ! Dès 1957, le CNEP commande le Bull Gama 60, le plus gros ordinateur européen. En 1958, c’est la BNCI qui déploie l’IBM 705 sur 200 mètres carrés à son pôle de production de données.

Ce nouveau matériel extrêmement efficace, capable de traiter 30 000 effets de commerce par jour, permet aux banques de suivre le rythme de la bancarisation de la société française. Mais c’est aussi un atout majeur pour l’image des banques ! L’ordinateur, c’est la modernité, et la promesse d’un service d’exception pour la clientèle. Le CNEP, aux méthodes alors réputées conservatrices, ne manque pas l’occasion de communiquer dessus.

Comme lors de l’arrivée de la mécanographie, cette transformation des méthodes de travail suscite alors des craintes. Elles s’accentueront dans les années 1980, quand l’invention du microprocesseur généralisera l’utilisation de l’ordinateur de bureau.

Dans cet extrait issu du film intitulé « L’informatique à la BNP » de 1987, M. Lévy-Garboua répond aux préoccupations des collaborateurs qui sont inquiets de voir l’informatique les remplacer.

La prochaine révolution sera celle de l’internet !