Deux ans au Service du Travail Obligatoire en Allemagne

Claude Dené est employé à la Banque d’État du Maroc (BEM) à Paris quand il est réquisitionné en 1943 par le Service du Travail Obligatoire (STO) pour partir en Allemagne. Pendant deux ans, il raconte dans ses lettres à son employeur les conditions de travail, les privations, l’attente, et les petits gestes de solidarité qui lui permettent de tenir. Voici son histoire, qui s’inscrit dans celle, tragique et souvent méconnue, des 600 000 Français envoyés de force en Allemagne entre 1942 et 1945.

Claude Dené, un jeune soutien de famille embauché à la BEM

Claudius (dit Claude) Dené naît à Paris le 21 mars 1923. Issu d’un foyer modeste, il soutient très tôt sa mère veuve et sa jeune sœur en exerçant divers petits métiers, qu’il enchaîne dès l’âge de 16 ans. Le 15 janvier 1942, à 18 ans, il est embauché comme garçon de bureau stagiaire à la Banque d’État du Maroc (BEM), à Paris. Rapidement titularisé comme commis comptable, il voit sa trajectoire brisée par la convocation au Service du Travail Obligatoire (STO), reçue le 1er mars 1943. Dès le lendemain, il embarque dans un train pour une destination inconnue…

La mise en place du STO en France

De la « Relève » à la réquisition

Dès l’automne 1940, le régime de Vichy encourage les départs volontaires vers l’Allemagne pour y travailler. Parallèlement, dans les territoires du Nord-Pas-de-Calais rattachés administrativement à la Belgique, les Allemands organisent des rafles de main-d’œuvre.

En 1942, à peine 100 000 Français ont répondu à l’appel, bien loin des objectifs fixés par Fritz Sauckel, responsable de la mobilisation du travail pour le Reich. Pour pallier ce déficit, Pierre Laval, chef du gouvernement de Vichy, instaure le 22 juin 1942 la « Relève » : pour trois volontaires partant travailler en Allemagne, un prisonnier de guerre français est libéré.

Le Service du Travail Obligatoire (STO)

Mais ce système ne suffit pas à satisfaire les demandes de main-d’œuvre du Reich. Le 4 septembre 1942, une loi institue une conscription obligatoire : tous les hommes de 18 à 50 ans et les femmes célibataires de 21 à 35 ans doivent partir travailler pour l’Allemagne. Le 16 février 1943, le STO est institué. Il impose une mobilisation de deux années à des jeunes hommes, d’abord ceux nés entre 1920 et 1922. Les sursis, initialement prévus, sont rapidement supprimés. Claude Dené, né en 1923, fait partie des premiers concernés.

Entre juin 1942 et août 1943, 600 000 hommes sont envoyés en Allemagne. D’autres, bien que requis, restent en France pour travailler sur des chantiers stratégiques comme la ligne Todt (le « Mur de l’Atlantique »).

Mais peu à peu, le système s’enraye : fuites, refus, clandestinité, engagement dans la Résistance, ou recrutement par des entreprises travaillant pour l’occupant. Les jeunes Français cherchent à tout prix à échapper à l’enrôlement.

Le bilan est lourd pour la France : sur les 600 000 requis STO, entre 25 et 35 000 perdront la vie dont la moitié fusillés, pendus ou décapités pour actes de résistance. Certains sont décédés dans les usines bombardées, dans des camps de concentration ou de maladies mal soignées ou accidents de travail.

Le STO a marqué de nombreux destins, parmi lesquels ceux d’Antoine Blondin, Georges Brassens, Raymond Devos, Michel Galabru ou encore Alain Robbe-Grillet et François Cavanna.

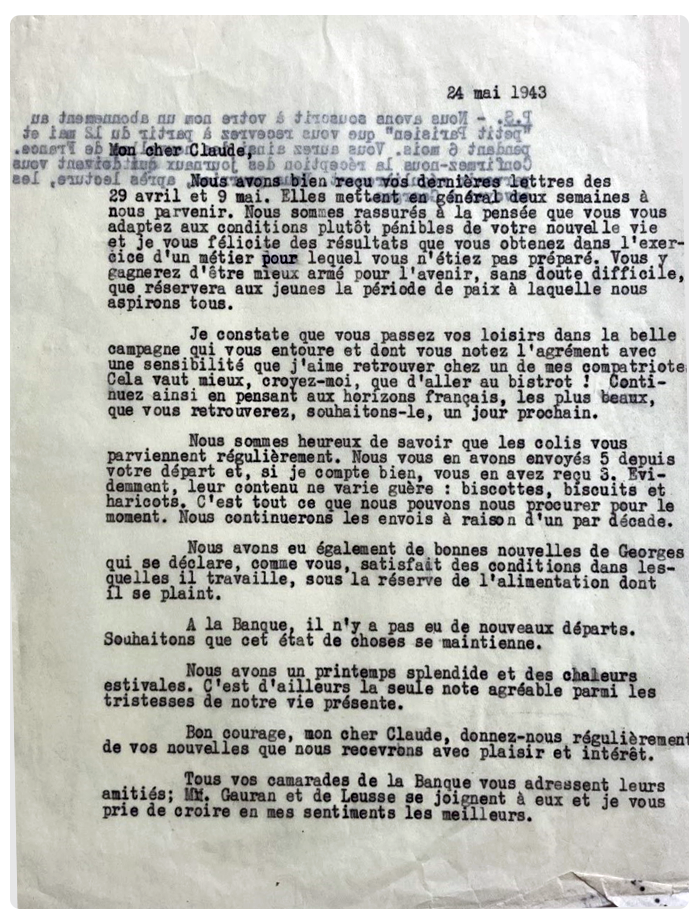

Entre 1943 et 1945, Claude Dené et la BEM maintiennent le lien en échangeant par courrier de façon très régulière. Les lettres envoyées par la Banque sont accompagnées de colis, destinés à adoucir un tant soit peu l’exil de Claude et l’aider à mieux supporter sa condition de travailleur forcé…

Le quotidien difficile d’un ouvrier réquisitionné en Allemagne

« Je viens de terminer un assez long voyage de 5 jours entrecoupé de haltes », écrit-il à son arrivée à Friedrichshafen, au bord du lac de Constance. Logé dans un camp de baraquements à trois kilomètres de son usine, il apprend le métier de tourneur sur machine.

Le travail est harassant : 11 à 12 heures par jour, six jours sur sept. Le printemps revenu, Claude explore les bois voisins. Ses lettres se teintent alors d’un souffle poétique discret. Il reçoit régulièrement des colis de la Banque (biscuits, haricots, pâté), et un abonnement au Petit Parisien, bien que le journal arrive en retard.

Le ravitaillement est sommaire : pommes de terre et pain noir de 300 g par jour. Ce qui l’inquiète le plus, c’est la séparation d’avec son ami et collègue Georges Bellon, depuis une gare de triage près de Stuttgart. La Banque lui transmet son adresse à Esslingen-Neckar et une correspondance naît entre eux, mais elle s’arrêtera au bout de quelques mois.

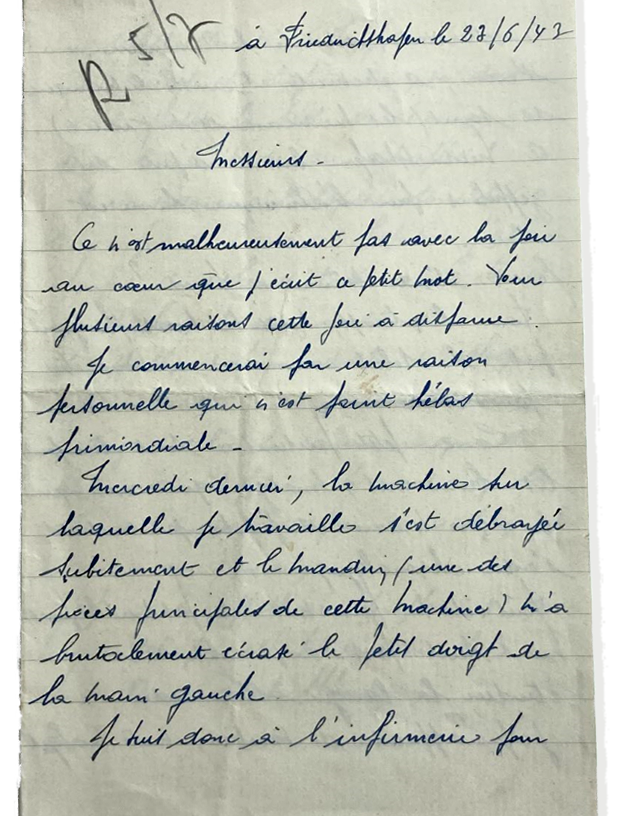

Blessé à un doigt en juin 1943, il passe ensuite au travail de nuit. La population du camp s’élargit avec l’arrivée de travailleurs venus de toute l’Europe : Russes, Polonais, Hollandais, Italiens.

Hiver rude, bombardements et déplacement

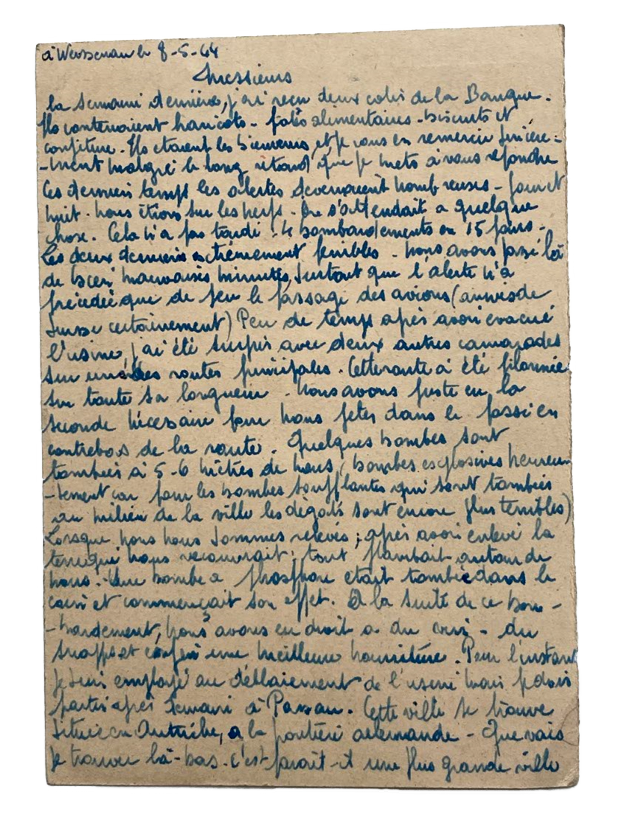

À l’automne, le froid s’installe et les permissions tant attendues n’arrivent pas. Claude et ses camarades échappent au typhus qui frappe un camp voisin. En novembre, ils sont transférés à Weissenau, à 20 km de l’usine : les conditions d’hygiène sont meilleures, mais le ravitaillement est toujours plus difficile.

Le printemps 1944 est marqué par les premières alertes aériennes. Claude raconte : « J’ai été surpris avec deux autres camarades sur une route principale […] Quelques bombes sont tombées à 5-6 mètres de nous. » Tous s’en sortent indemnes. Peu après, il est envoyé à Passau (Autriche), où les conditions de logement se dégradent, mais la nourriture s’améliore.

Le retour en France et la fin d’un parcours contraint

Claude Dené rentre finalement en France le 23 mai 1945, après plus de deux ans d’assignation au travail forcé. Il est réintégré dans les effectifs de la BEM dès le 1er juillet 1945. Il y restera jusqu’en 1949, date à laquelle il démissionne pour raisons personnelles.

Le témoignage de Claude Dené, sobre et précis, incarne une mémoire souvent oubliée : celle des travailleurs français envoyés malgré eux en Allemagne. Grâce à ses lettres, c’est une expérience, à la fois singulière et représentative, qui nous éclaire sur cette expérience humaine et historique.

Pour aller plus loin :

BERTIN, Cécile, Les Français au service du Reich : le STO (1942-1945), Tallandier, 2022.

LEBRUN, Philippe, Le STO, histoire d’une déportation, Perrin, 2001.

Archives nationales (site FranceArchives) : Dossiers sur le STO et la main-d’œuvre en Allemagne.

Fondation pour la mémoire de la déportation : témoignages et dossiers pédagogiques

Retrouvez également notre dossier spécial : BNP Paribas au cœur de la Seconde Guerre mondiale