Les femmes dans la banque : des coulisses à l’avant-scène

Dès la fin du XIXe siècle, elles ont été les roues silencieuses de la machine financière. Dans des espaces de travail distincts, les femmes sont déjà l’ouvrage. Mais elles prennent pleinement place dans le secteur bancaire au milieu du XXe siècle.

La banque : un monde historiquement masculin

Les femmes n’ont pas commencé à travailler après la Première Guerre mondiale. Des champs à la domesticité, elles occupent de longue date des fonctions nécessaires à la bonne marche de l’économie. Durant la deuxième moitié du XIXe siècle, les femmes travaillant en tant qu’employées de maisons constituent notamment 12% de la population active. Et dans les usines, deux millions d’ouvrières étaient déjà à l’ouvrage à la veille de la guerre.

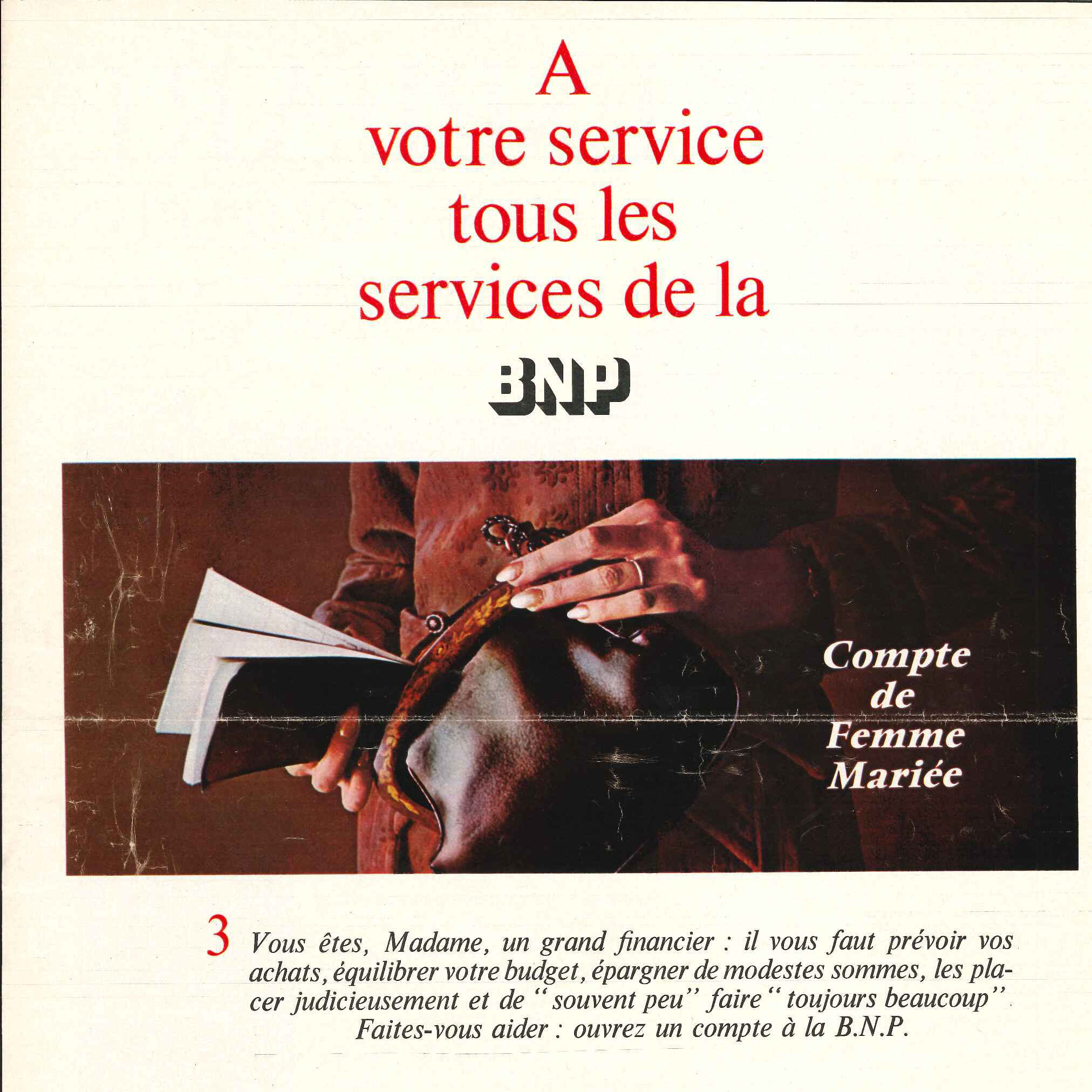

Rappelons qu’à cette époque, le statut de la femme mariée, instauré par le Code Napoléon, la place sous tutelle maritale et la prive de sa capacité juridique, au même titre que les enfants. Ce n’est réellement qu’à la fin du XIXe siècle que les premières femmes mettent un pied dans la Banque. Depuis, elles ne l’ont plus jamais quittée.

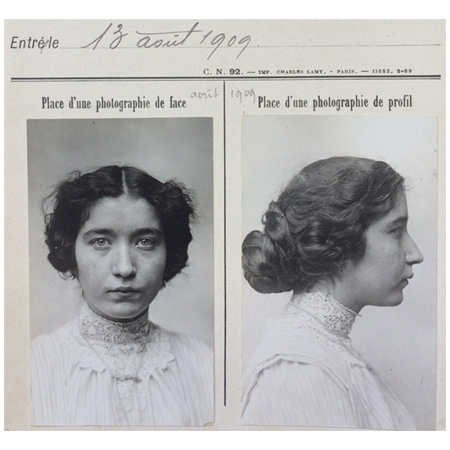

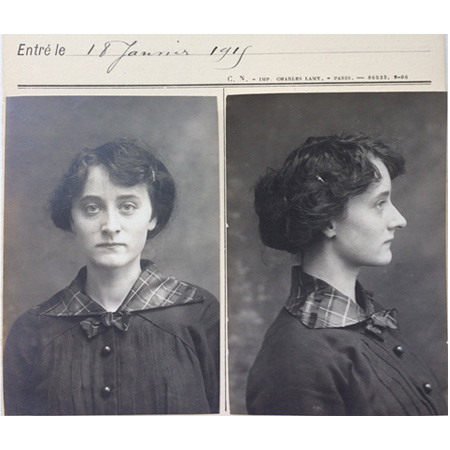

L’entrée discrète des femmes dans la banque

À la faveur de la création de services administratifs dans les années 1880, les femmes font leur entrée dans la banque.

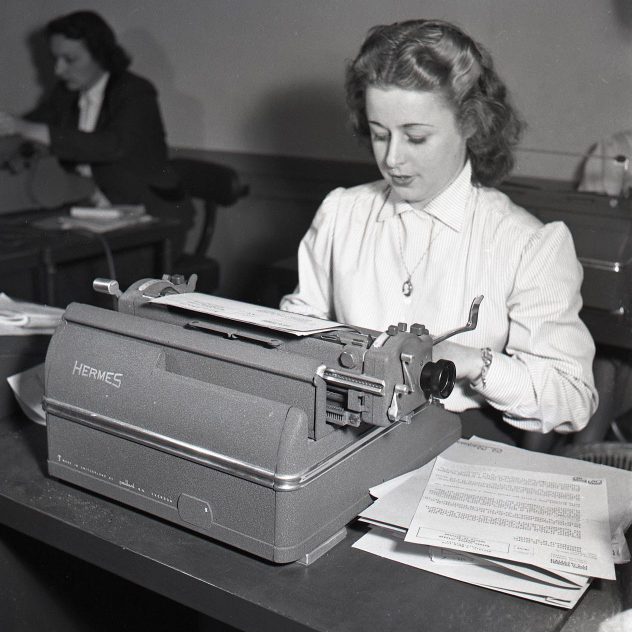

Cette dynamique ne concerne d’ailleurs pas que les banques. L’essor du travail de bureau, depuis la commercialisation de la première machine à écrire « Remington No. 1 » en 1874, fait écho aux qualités alors attribuées aux femmes : « minutieuses », « appliquées » et surtout « honnêtes ». Le métier de dactylographe restera d’ailleurs très largement féminin jusqu’à sa disparition à la fin du 20e siècle.

Ces travailleuses sont pour la plupart issues de la classe moyenne. Elles disposent de diplômes attestant de leur compétence au métier qu’elles exercent. L’accès des jeunes filles et des femmes à une éducation progresse en effet sensiblement au XIXe siècle. L’Université s’ouvre aux femmes dans les années 1860, et la loi Jules Ferry du 28 mars 1882 rend l’instruction obligatoire pour tous, facilitant l’accès à de nouveaux métiers. Le travail est alors considéré comme un outil d’émancipation par les premiers mouvements féministes.

Les conditions de travail

Ces femmes touchent un salaire inférieur à celui de leurs collègues masculins. Elles n’ont souvent qu’un statut d’auxiliaire, avec peu d’espoir d’être promues en interne. La plupart d’entre elles répondent à des besoins ponctuels : elles sont engagées pour être ensuite congédiées. C’est d’ailleurs pour lutter contre ce statut précaire que les femmes employées à la journée au CNEP créent, dès 1902, une société libre destinée à financer les indemnités en cas d’absence liée à une maladie.

Les femmes travaillent dans les coulisses et évoluent dans les services administratifs comme au bureau des recouvrements, aux services comptables et surtout dans les bureaux des titres et des coupons. Elles n’ont de contact ni avec la clientèle, ni avec leurs collègues masculins. Elles mangent et travaillent donc dans des salles séparées. Dans certaines banques, il n’est pas rare qu’elles empruntent un escalier qui leur est réservé.

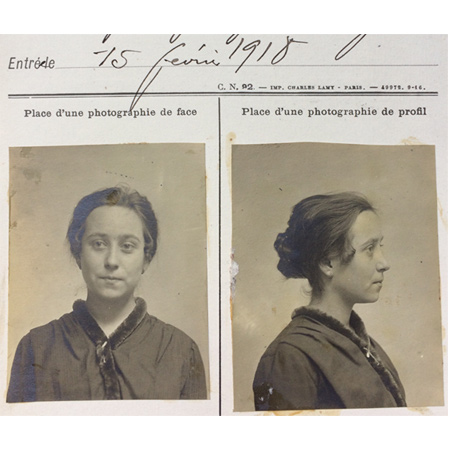

Des ouvrières spécialisées en col blanc

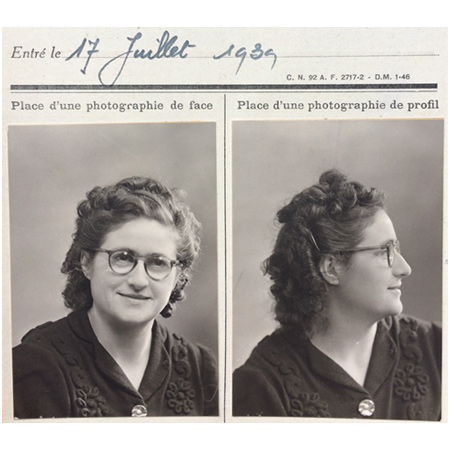

L’intégration des femmes s’accélère dans les années 1930, avec la création des « back-offices », où sont centralisées toutes les fonctions administratives d’une région. Beaucoup de femmes se retrouvent dans ces nouvelles « usines tertiaires ».

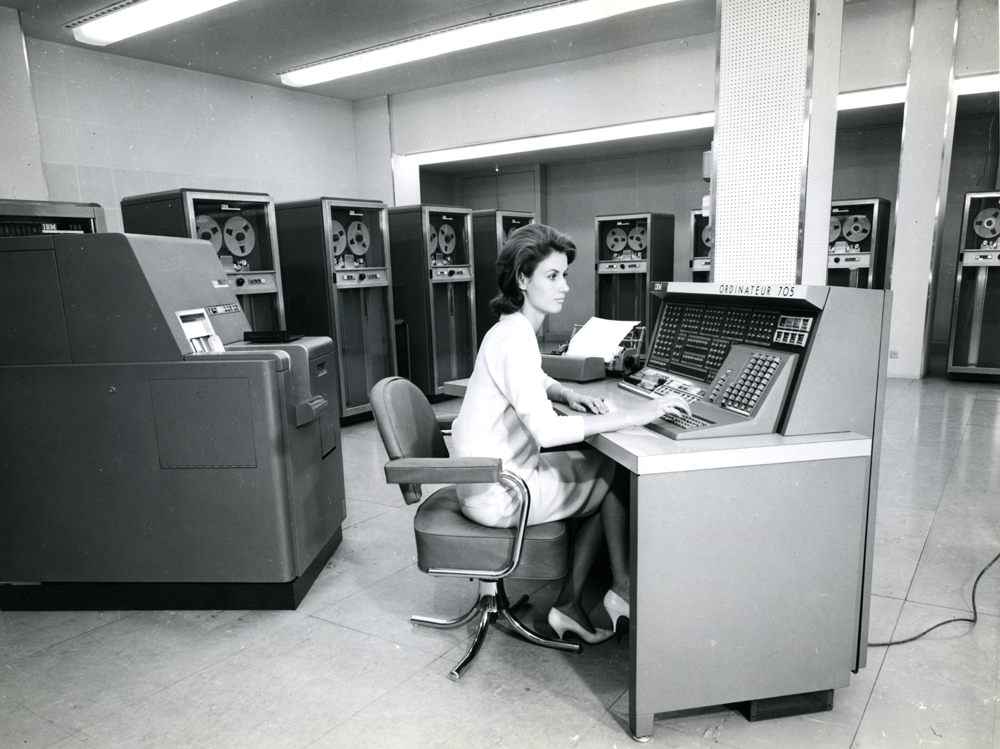

Elles sont alors en première ligne lorsque la révolution mécanographique bouleverse le travail de bureau. Ces machines permettent d’automatiser les calculs et simplifient grandement les tâches administratives. Même dans l’ombre, les employées de banque deviennent ainsi des icônes de la révolution bancaire mécanique et du traitement de l’information de masse.

Avec l’arrivée de l’ordinateur dans les années 1960, le travail est progressivement automatisé. Les femmes, qui sont de plus en plus nombreuses à travailler, se forment elles-aussi à l’informatique et accèdent aux métiers de ce secteur.

Les révolutions du XXe siècle

Dans les banques ancêtres du groupe BNP Paribas, les femmes sont de plus en plus nombreuses. En 1914, elles représentaient seulement 25% du personnel du Comptoir national d’escompte de Paris (CNEP). À la BNP, en 1976, elles sont désormais 51%. Au cours des années 1970, le nombre de femmes « gradées » dépasse celui des femmes « employées ».

Certains métiers restent encore très féminins, comme celui de standardiste par exemple. Au cours des années 1950, les premiers restaurants d’entreprise mixtes ouvrent pour le personnel.

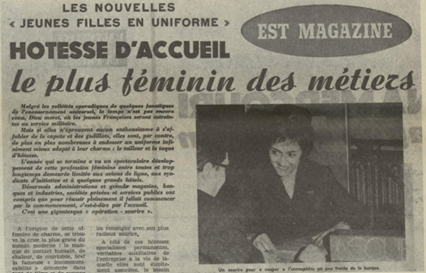

Signe de cette nouvelle époque : les femmes passent des coulisses au contact direct avec la clientèle. Que ce soit dans un rôle de conseillère ou de guichetière, elles prouvent que leurs compétences ne se limitent pas aux tâches administratives. Cependant, certains métiers sont considérés encore comme féminins, comme celui d’hôtesse d’accueil :

« Désormais administrations et grands magasins, banques et industries, sociétés privées et services publics ont compris que pour réussir pleinement il fallait commencer par le commencement, c’est-à-dire par l’accueil. C’est une gigantesque “Opération sourire” » L’Est Républicain, date inconnue, peu avant Mars 1971

Prendre place dans la Banque

Peu avant les années 1980, une nouvelle dynamique s’enclenche : rendre la banque plus accueillante pour les femmes. Dans ce contexte, de plus en plus de collaboratrices percent enfin le plafond de verre. En 1978, 14% des cadres de la BNP étaient des femmes. En 1990, elles sont désormais 23%.

Ces chiffres indiquent une tendance forte : les femmes qui souhaitent faire carrière ne sont, officiellement, plus freinées, bien que leur rôle au sein de la cellule familiale soit toujours considéré comme « spécifique » :

Sur les cinq continents où la BNP est implantée, les femmes font désormais pleinement partie du monde de la banque. À Singapour, en 2008, 45% des managers sont des femmes (contre 40% en France).

Depuis la loi « Giscard » de janvier 1981, le temps partiel se généralise, ce qui permet aux femmes de mieux concilier leur vie de famille avec leur emploi. Les femmes y ont plus recours que les hommes. En 1987, 20% des femmes travaillent à temps partiel alors qu’elles sont 28,1% en 2021 (source : INSEE).

Au XXIe siècle, l’évolution est en marche

Depuis 1880, les employées ont quitté les coulisses et sont désormais reconnues comme des collaboratrices à part entière de la banque. Pour que cette volonté ne reste pas lettre morte, le Groupe a signé la Charte de la Diversité en 2004, et a été la première banque à recevoir le « Label Diversité » en 2009 pour sa politique volontariste.

Ces récents progrès n’auraient pas été possibles sans l’action des collaboratrices elles-mêmes, premières concernées. Elles ont pris leur destin en main en 2004, en créant un groupe de travail en Ressources Humaines, taillé pour et par les femmes-cadres de la banque : MixCity est né ! Le réseau agit pour « proposer des mesures facilitant la vie des femmes dans l’entreprise et de promouvoir leur accession à des postes d’encadrement supérieur » (Rapport annuel BNP 2008 – Archives historiques BNP Paribas).

En 2009, MixCity a grandi et est devenu une association, pilier de la promotion de la mixité interne et externe au sein de BNP Paribas. Au même moment, ce type d’association essaime partout dans le Groupe, comme à Londres (Women’s International Network), à New York (Diversity Council) ou encore à Bahreïn où plus de 200 personnes dont des membres de la famille royale ont répondu à l’invitation de BNP Paribas à une conférence sur « Femmes et leadership ».

Elisabeth Karako est créatrice et Directrice de « Diversité Groupe », pendant cette période charnière. Elle a accompagné le développement de MixCity, a favorisé son développement en association, et obtenu le « Label Diversité » pour BNP Paribas en 2009.

Pour une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes au sein des instances dirigeantes, le groupe BNP Paribas s’était fixé comme objectif d’atteindre 40% de femmes à horizon 2025 au sein de son Comité exécutif : un objectif dépassé avec 42% de femmes depuis le 1er juillet 2024.